Präzise Messungen unter herausfordernden Bedingungen

Festkörper-Elektrolyt-Sensoren werden hauptsächlich zur Bestimmung der Stoffkonzentration von Gasen eingesetzt. Ihr Messprinzip basiert auf einem Ionentransport im Festelektrolyten, der durch elektrochemische und elektrokatalytische Vorgänge an der Sensoroberfläche verursacht wird. Infolge des Ionentransports entsteht im Sensor eine zur Konzentration des Zielgases proportionale Spannung, die ein stabiles Sensorsignal bildet.

Festkörper-Elektrolyt-Sensoren zeichnen sich durch ihr schnelles Ansprechverhalten und eine hohe Sensitivität aus. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, thermische und chemische Einflüsse macht sie hervorragend geeignet zur Messung auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Ein weithin bekanntes Beispiel für die Verwendung von Festkörper-Elektrolyt-Sensoren ist die Lambda-Sonde, die als Teil des Kfz-Katalysators den Sauerstoffanteil im Abgas von Verbrennungsmotoren misst.

Optimierte Sensoren für die selektive Gasdetektion

Am Fraunhofer IPM optimieren wir Festkörper-Elektrolyt-Sensoren für die selektive Gasdetektion. Dazu erforschen und variieren wir die Eigenschaften der Sensoren in Hinblick auf den geometrischen Aufbau, die elektrische Verschaltung, die Materialien des Elektrolyten und der Elektroden sowie die Betriebstemperatur.

Durch die Wahl geeigneter Elektrodenmaterialien erzeugen wir unterschiedliche Adsorptionseigenschaften und damit eine dominierende Abhängigkeit des Sensorsignals vom gewünschten Gas – beispielsweise H2, CH4 oder CO.

Das zu erwartende logarithmische Verhalten der Festkörper-Elektrolyt-Sensoren ermöglicht vor allem in niedrigen Konzentrationsbereichen (wenige ppm) eine sehr hohe Empfindlichkeit und eine gute Auflösung. Diese Eigenschaften erlauben es, das Sensorelement zur frühzeitigen Detektion selbst kleinster Gaslecks sowie zur hochaufgelösten Messung von z. B. Wasserstoff zu nutzen.

Neue Einsatzgebiete dank Miniaturisierung

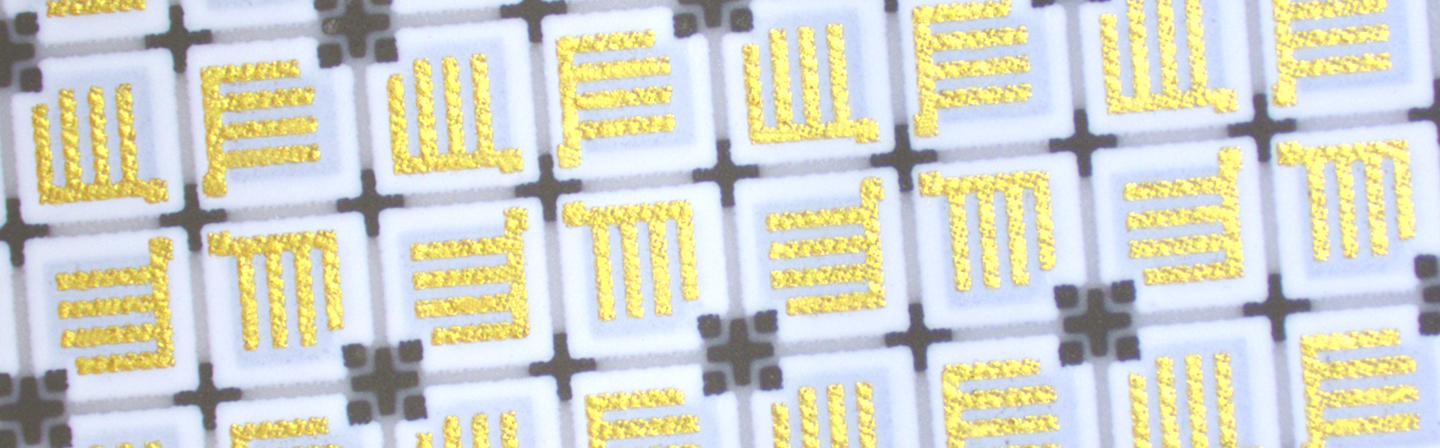

Bei der Weiterentwicklung von Festkörper-Elektrolyt-Sensoren spielt für uns die Miniaturisierung der Systeme eine zunehmend wichtige Rolle. Sie trägt entscheidend dazu bei, den Verbrauch teurer Materialien zu reduzieren sowie den Leistungsbedarf der geheizten Sensoren und deren Ansprechzeiten weiter zu senken. Dadurch erschließen wir für die Sensoren gänzlich neue Einsatzgebiete – wie etwa die mobile Wasserstofflecksuche.